Sergetier

Click here for the English version

Le Sergetier / Serger / Sergier

Le sergetier était un artisan textile spécialisé dans la production de serge, un tissu durable principalement fabriqué à partir de laine.

Le terme sergetier (également connu sous le nom de serger, sargetier ou sergier) dérive de « serge », qui provient du vieux français et peut être retracé jusqu’au latin serica (« soie ») et finalement au grec serikos (« soyeux »). L’atelier du sergetier était connu sous le nom de « sergerie ».

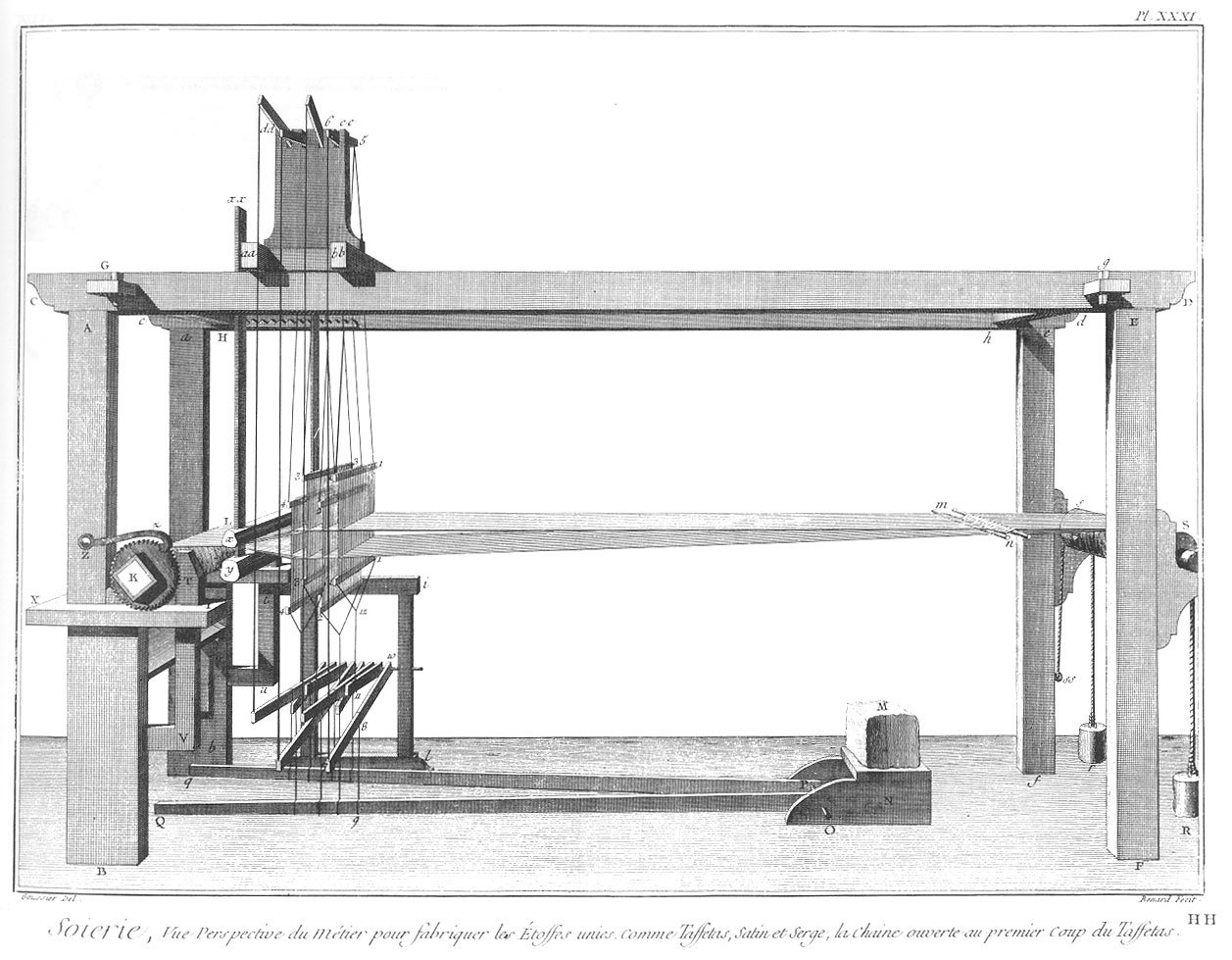

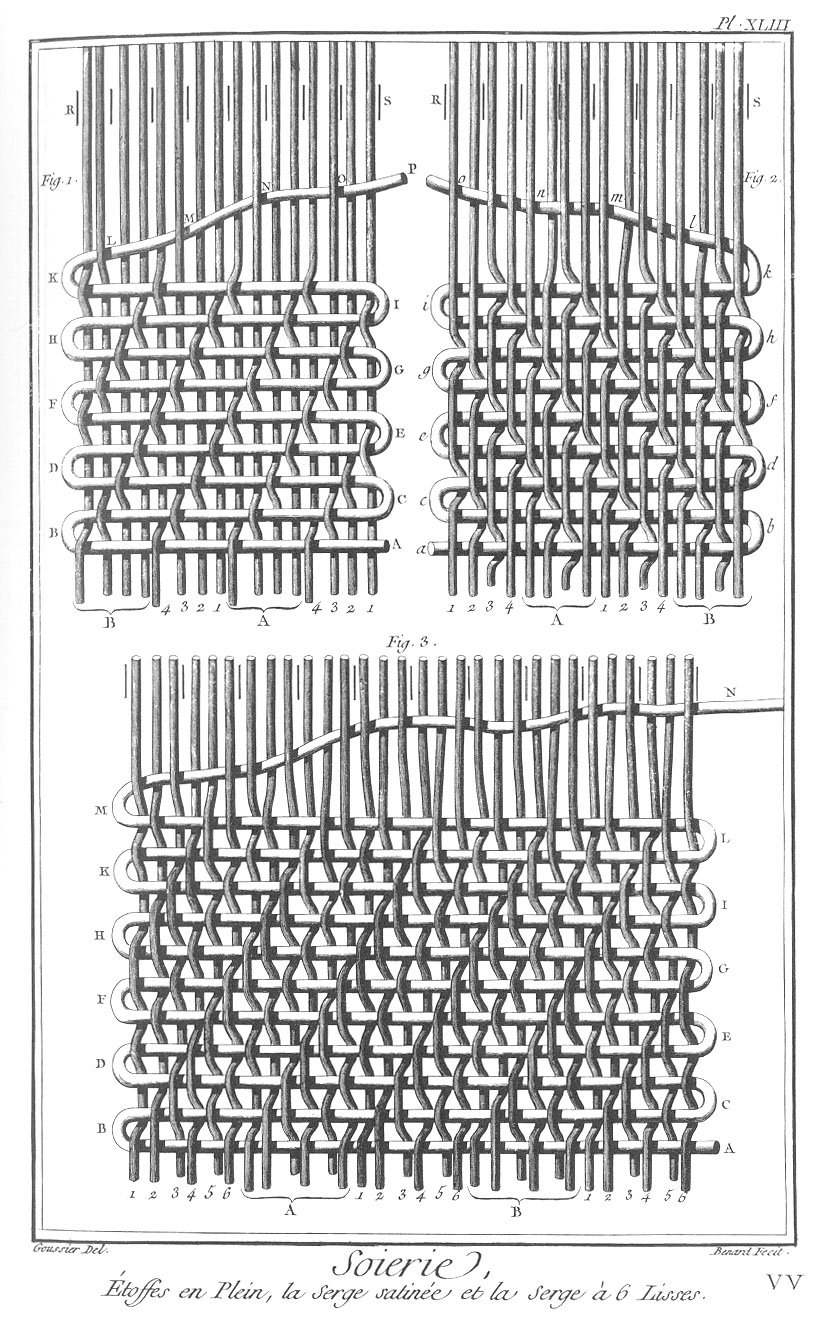

La caractéristique distinctive de la serge réside dans son armure sergée diagonale, visible sur les deux faces du tissu. Les sergetiers utilisaient des métiers à tisser spécialisés, combinant une chaîne en laine peignée (fils verticaux) et une trame en laine ou en laine peignée (fils horizontaux). Le produit fini subissait généralement un tondage, où les fibres de surface étaient cisaillées ou brûlées pour accentuer le motif de l’armure.

En France, au XVIIe siècle, les sergetiers ont développé des techniques de tissage qui les distinguaient de leurs homologues anglais. Alors que la serge anglaise suivait généralement un modèle deux dessus, deux dessous, les sergetiers français utilisaient une approche plus sophistiquée, passant les fils une fois en dessous et deux fois au-dessus pour créer un effet de diagonale décalée. Cette technique permettait d’obtenir un tissu plus raffiné, adapté à la confection de vêtements haut de gamme.

Les sergetiers français travaillaient principalement avec des laines grossières provenant de régions telles que le Poitou, la Saintonge et l’Angoumois, utilisées pour produire de la sergette, un tissu de laine léger mais robuste. Ils travaillaient également avec des laines fines importées des grands ports comme Nantes et La Rochelle.

Comme les autres artisans français de l’époque, les sergetiers travaillaient dans le cadre d’un système de corporation. La progression professionnelle se faisait en trois étapes distinctes : apprenti, compagnon et maître. L’obtention du statut de maître nécessitait entre quatre et huit ans de formation intensive.

Aujourd’hui, la serge reste un textile important, bien qu’elle soit désormais produite industriellement. Ses applications comprennent les uniformes militaires, les costumes d’affaires, les manteaux et les trench-coats, ainsi que les doublures de vêtements (en particulier la serge de soie).

Plaques de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers

Personnes qui ont exercé le métier de sergetier :

Charles Beaulieu, Pierre Bourloton, Louis Brunet, Michel Dubois, Pierre Dumas, Louis Gatineau, Julien Georget, Jean Baptiste Labourier, Jean Baptiste Lenfant, François Longtin dit Jérôme, Jacques Martinbeau.

Personnes qui ont exercé le métier de maître sergetier :

Michel Haudebout, Antoine Jacques Auger, Pierre Auger dit Desnoyers, Maurice Crépeau, Claude Deveau dit Jolicoeur, Antoine Fissiau, Moïse Gendre, Charles Pinparé dit Tourangeau, Émery Paquet/Pasquier, Maurice Paquet/Pasquier, Julien Perussie dit Baguet, Aimé Pothier, Jean Baptiste Romain dit Sanscrainte.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

Les éditeurs de l’Encyclopédie, « Serge », 22 août 2013, dans l’Encyclopédie Britannica (https://www.britannica.com/topic/serge : consulté le 29 janvier 2025).

Marion Duvigneau, « Les métiers du textile », Geneanet (https://gw.geneanet.org/duvgen?f=tailleur&lang=fr&m=NOTES : consulté le 29 janvier 2025).

Alfred Franklin, Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle (Paris, H. Welter, 1906), 639.

Claude Lemay, « Fonctions et métiers délaissés », l’Ancêtre, numéro 281, volume 34, hiver 2008, et numéro 280, volume 34, hiver 2007.